16 Ottobre 2025

L’insicurezza alimentare è definita dalla Food and Agriculture Organization (FAO) come la condizione in cui si trovano le persone che non possono accedere, a causa di limitazioni fisiche o economiche, a un’alimentazione sana, nutriente, conforme alle proprie preferenze e idonea a sostenere una vita attiva e in buona salute. Si tratta dunque di un fenomeno multidimensionale che va oltre la mancanza di cibo, includendo anche la qualità nutrizionale dell’alimentazione, le preferenze alimentari e la dimensione sociale.

In ambito internazionale la misurazione dell’insicurezza alimentare avviene principalmente attraverso l’indicatore “prevalenza di insicurezza alimentare moderata o grave nella popolazione”, incluso anche tra gli indicatori SDGs come riferimento del target 2.1 dell’Agenda 2030. In questa nota l’Istat affianca a tale indicatore altre misure di insicurezza alimentare, anch’esse calcolate a partire dai dati raccolti dall’Indagine su reddito e condizioni di vita nell’anno 2024.

Per i minori di 16 anni, inoltre, si presentano alcuni indicatori specifici per questa fascia d’età riferiti agli aspetti qualitativi e sociali dell’alimentazione, provenienti dal modulo ad hoc sulle condizioni dei minori (sempre inserito nell’Indagine su reddito e condizioni di vita per l’anno 2024).

Insicurezza alimentare moderata o grave per quasi 800mila persone

Secondo i dati FAO, nel 2024 l’indicatore di “prevalenza dell’insicurezza moderata o grave” a livello mondiale è pari al 28%, con un ampio divario tra le diverse aree del mondo (dal 58,9% del continente africano al 6,8% del continente europeo). Il Nord-America, dopo l’Europa, è l’area geografica con i più bassi tassi dell’indicatore (10,7%).

In Italia nel 2024, il 5,5% degli individui mostra almeno uno degli otto segnali di insicurezza alimentare definiti dalla scala FIES (Food Insecurity Experience Scale). Il segnale più diffuso, con il 4,3% di incidenza, riguarda l’aver mangiato solo alcuni tipi di cibo, che nella scala ordinata per gravità (dal meno grave al più grave) si posiziona al terzo posto, seguito dall’essere preoccupato/a di non avere abbastanza cibo da mangiare (primo posto) e dal non aver potuto mangiare del cibo salutare e nutriente (secondo posto), entrambi pari al 2,5%. I segnali FIES che rilevano l’insicurezza alimentare più grave (aver avuto fame non avendo potuto mangiare e non aver mangiato per un giorno intero) presentano un’incidenza inferiore all’1% (0,7% e 0,5%, rispettivamente).

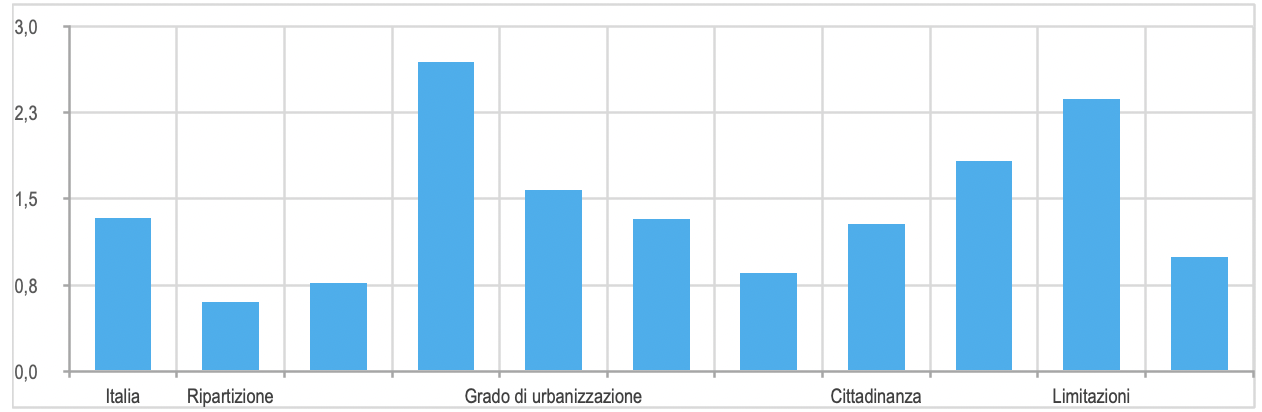

L’indicatore di “prevalenza dell’insicurezza moderata o grave” è pari all’1,3%, con un ampio divario tra il Mezzogiorno (2,7%) e il resto del Paese (0,6% nel Nord, 0,8% nel Centro). Rispetto al 2022 si osserva un miglioramento dell’indicatore sia a livello nazionale (era 2,2%), sia a livello di ripartizione geografica (era 1,4% nel Nord, 1,5% nel Centro e 3,8% nel Mezzogiorno). La prevalenza dell’insicurezza alimentare moderata o grave è maggiore nelle grandi città (1,6%), mentre le zone rurali o scarsamente popolate risultano meno esposte (0,9%); è inoltre più diffusa tra gli individui stranieri (1,8%) rispetto agli individui di cittadinanza italiana (1,3%). Se le differenze non sono significative tra uomini e donne, né tra adulti e minori, lo sono invece quelle tra coloro che presentano, per motivi di salute, limitazioni nelle attività abituali (2,4%) e coloro che non hanno alcuna limitazione (1%).

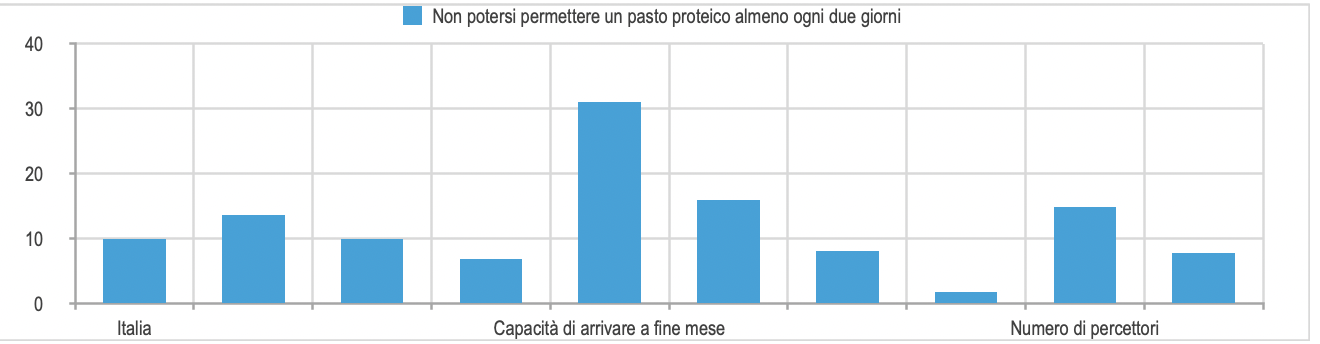

FIGURA 1. PREVALENZA DI INSICUREZZA ALIMENTARE MODERATA O GRAVE NELLA POPOLAZIONE. Anno 2024,

valori per 100 individui con le stesse caratteristiche

Nei Paesi Ue l’8,5% delle persone non può permettersi un pasto adeguato

Il non potersi permettere un pasto proteico almeno ogni due giorni (da ora in avanti semplicemente indicato come non potersi permettere un pasto proteico), inteso come indicatore della difficoltà di alimentarsi adeguatamente, è uno dei 13 segnali che contribuiscono a definire l’indicatore europeo di grave deprivazione materiale e sociale. Quest’ultimo indicatore, nella media dell’Unione europea, mostra un lieve miglioramento tra il 2023 e il 2024 (dal 6,8% al 6,4%). Una tendenza analoga, sebbene più marcata, si riscontra anche per l’indicatore sul pasto proteico, che dal 9,5% del 2023 scende all’8,5% del 2024.

In Italia, a fronte di una sostanziale stabilità della grave deprivazione materiale e sociale (4,6%, era 4,7% nel 2023), la quota di popolazione che non può permettersi un pasto proteico è in aumento, passando dall’8,4 % del 2023 al 9,9% nel 2024 (quasi una persona su 10).

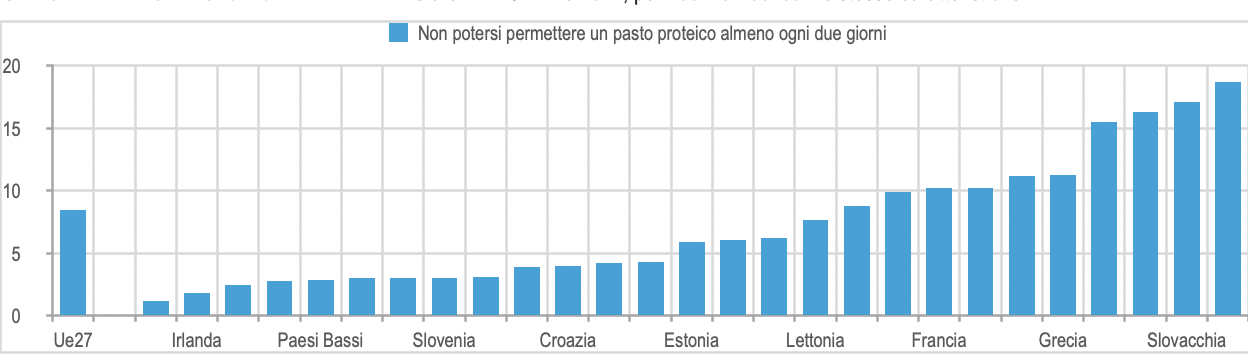

Le percentuali più alte si osservano in Bulgaria (18,7%), Slovacchia (17,1%) e Romania (16,3%). L’Italia si posiziona al 19esimo posto (9,9%), prima della Germania (11,2%) e della Francia (10,2%). In Spagna, la quota di individui che non possono accedere a un pasto proteico (6,1%) è di 2,5 punti percentuali inferiore alla media europea e di quasi 4 punti percentuali rispetto al dato italiano (6,1%). Le quote più basse si rilevano per Cipro (1,2%), Irlanda (1,8%) e Portogallo (2,5%).

FIGURA 2. INDIVIDUI CHE NON POSSONO PERMETTERSI UN PASTO PROTEICO ALMENO OGNI DUE GIORNI, IN GRAVE DEPRIVAZIONE MATERIALE E SOCIALE. Anno 2024, per 100 individui con le stesse caratteristiche

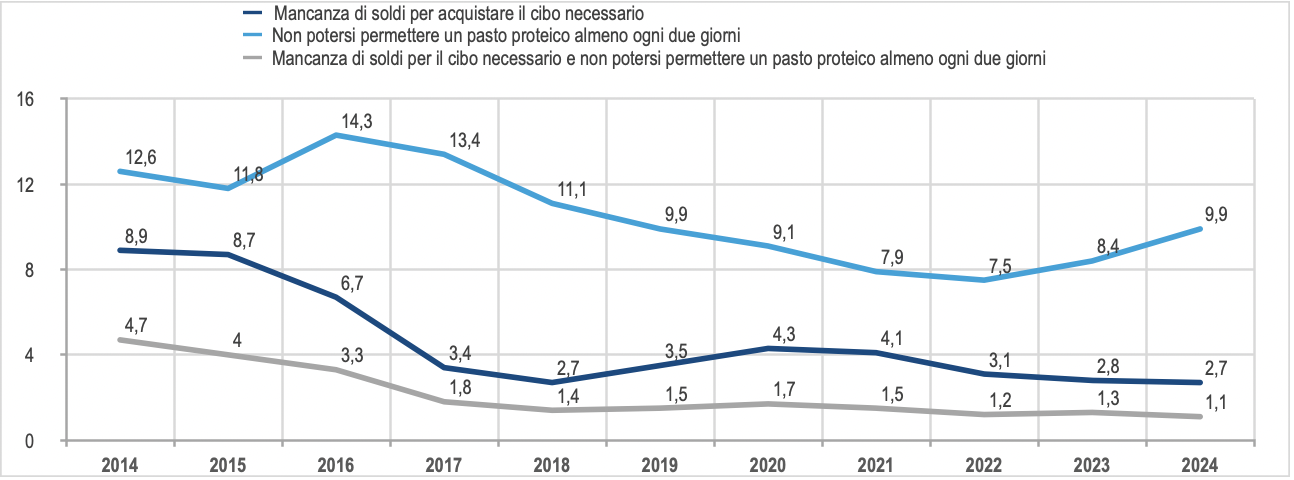

Si riduce la quota di individui in condizione di insicurezza alimentare

L’Italia, negli ultimi 10 anni, registra un generale miglioramento degli indicatori riferiti al non potersi permettere un pasto proteico e al non avere soldi sufficienti per acquistare il cibo necessario. La quota di individui che non possono permettersi un pasto proteico si riduce di quasi 3 punti percentuali (9,9% nel 2024, era 12,6% nel 2014); un miglioramento ancora più marcato (che supera i 6 punti percentuali) si registra per l’indicatore relativo alla quota di individui che dichiarano di non avere soldi sufficienti per acquistare il cibo necessario (nel 2024 scende al 2,7%). Infine, anche la quota di chi presenta entrambe le difficoltà mostra una contrazione di 3 punti percentuali, attestandosi nel 2024 all’1,1%.

Il miglioramento si registra nonostante, a partire dal 2022, si sia osservato un lieve aumento della quota di coloro che non possono permettersi un pasto proteico. Gli anni 2022 e 2023 hanno visto una crescita eccezionale dei prezzi al consumo, inclusi i beni alimentari, che verosimilmente ha indotto le famiglie a rivedere le proprie scelte di consumo a favore di alimenti non proteici.

FIGURA 3. INDIVIDUI CHE PRESENTANO SEGNALI DI INSICUREZZA ALIMENTARE. Anni 2014-2024, per 100 individui

con le stesse caratteristiche

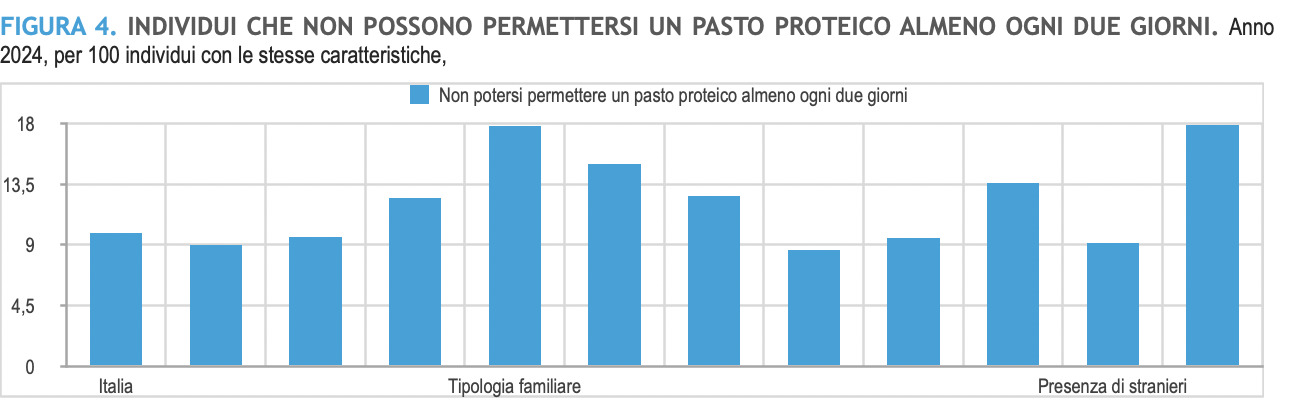

Quasi una persona su 10 non può permettersi un’alimentazione adeguata

A livello nazionale, sono quasi 6 milioni gli individui che non possono permettersi un pasto proteico (il 9,9% della popolazione). Le incidenze nel Nord-ovest e nel Nord-est sono in linea con la media nazionale (9,8% e 9,5%, rispettivamente), mentre nel Mezzogiorno si osserva un valore superiore, pari al 12,1%. Tra gli individui che vivono nelle zone rurali la diffusione del fenomeno è più elevata (12,5%) rispetto agli individui che vivono nelle grandi città (9%), nelle città di medie dimensioni o nelle cinture urbane (9,6%).

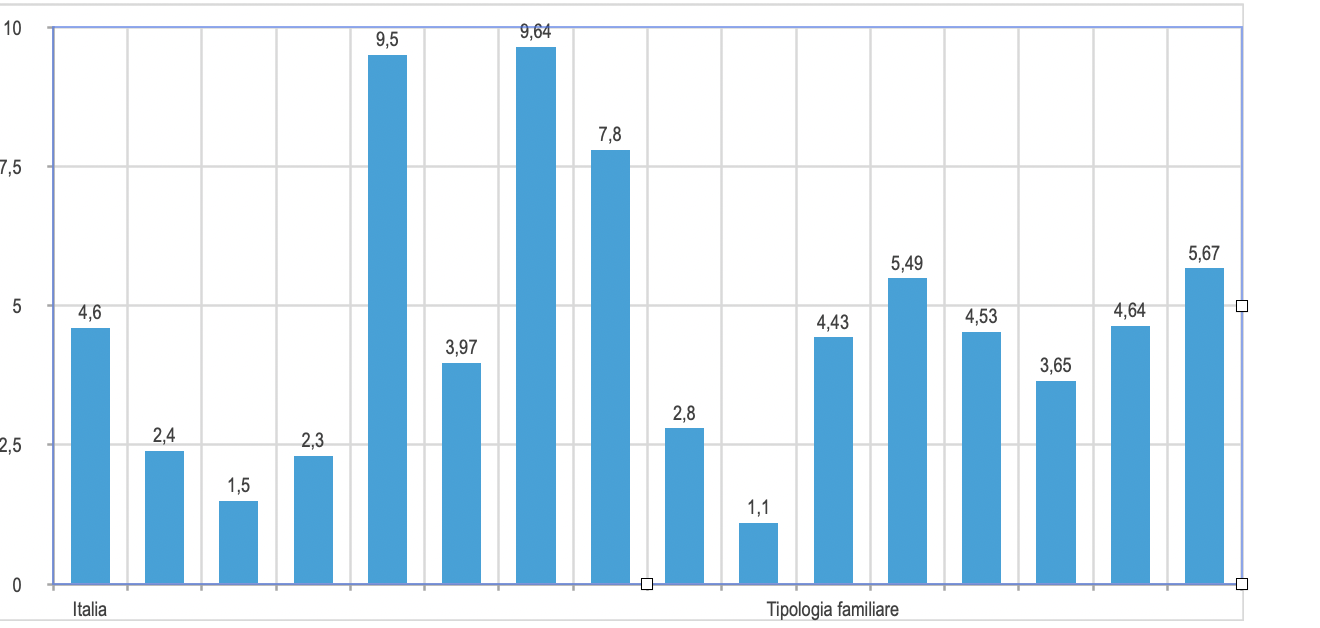

L’incidenza del fenomeno diminuisce, inoltre, all’aumentare del numero di componenti nella famiglia, soprattutto tra i giovani. Quasi una persona su cinque tra gli under35 che vivono da soli non può permettersi un pasto adeguato (17,8%), incidenza che scende al 15% tra i single di età 35-64 e al 12,6% tra le persone di età superiore a 64 anni che vivono da sole. Tra le famiglie con figli minori, quelle monogenitore sono più colpite (13,6%) rispetto alle coppie (9,5%), mentre tra le coppie senza figli l’incidenza è più bassa (8,6%). Le famiglie composte da soli stranieri mostrano un’incidenza quasi doppia (17,9%) rispetto alle famiglie composte da soli cittadini italiani (9,1%).

Contestualmente, il 2,7% della popolazione dichiara di non avere abbastanza soldi per acquistare il cibo necessario, con una punta significativa del 4,3% nel Mezzogiorno. Inoltre, 1 milione 442mila famiglie (per un totale di

oltre 3 milioni 165mila individui, il 5,4% dei residenti in Italia) dichiarano di aver fatto ricorso ad aiuti per avere cibo, abiti o altri beni indispensabili.

FIGURA 4. INDIVIDUI CHE NON POSSONO PERMETTERSI UN PASTO PROTEICO ALMENO OGNI DUE GIORNI. Anno 2024, per 100 individui con le stesse caratteristiche

Evidente anche l’associazione tra la difficoltà di accesso a un’alimentazione adeguata e livello di istruzione: tra gli individui in famiglie con almeno un componente in possesso di un titolo terziario, la quota di coloro che non possono permettersi un pasto proteico si ferma al 6,9%, mentre raggiunge il 13,7% se il titolo massimo nella famiglia è la licenza media inferiore. Infine, l’indicatore diminuisce all’aumentare del numero di percettori di reddito in famiglia, passando dal 14,9% quando è presente un solo percettore al 7,8% quando ne sono presenti almeno due.

Quasi un terzo (31%) degli individui che vivono in famiglie che dichiarano di arrivare a fine mese con grandi difficoltà non può permettersi un pasto proteico, quota che supera di oltre tre volte la media nazionale (9,9%); l’incidenza si riduce significativamente tra coloro che dichiarano difficoltà (16%) o qualche difficoltà (8,1%).

Infine, tra le persone che vivono in famiglie che dichiarano di arrivare a fine mese con facilità o molta facilità, la quota di coloro che non possono permettersi un pasto proteico si riduce all’1,8% (circa 84mila individui), probabilmente a indicare anche scelte di consumo e stili di vita che non individuano nell’alimentazione adeguata una priorità.

Ovviamente all’aumentare del rischio di povertà - e dunque al diminuire del reddito – aumenta la difficoltà di accesso a un’alimentazione adeguata. Tuttavia, tra gli anziani soli (65 anni o più) l’alto rischio di povertà (27%) si associa a un’incidenza di mancato accesso a un pasto proteico mediamente inferiore rispetto alle altre tipologie familiari con pari livello di reddito. Le possibili spiegazioni rimandano anche alle abitudini di consumo e quindi al fatto che le famiglie composte da anziani destinano alle spese in beni alimentari una quota maggiore del loro budget rispetto alle famiglie più giovani, che più spesso devono sostenere, ad esempio, spese per affitto o mutuo.

FIGURA 5. INDIVIDUI CHE NON POSSONO PERMETTERSI UN PASTO PROTEICO ALMENO OGNI DUE GIORNI. Anno 2024, per 100 individui con le stesse caratteristiche

Difficoltà soprattutto nel Mezzogiorno e fra gli stranieri

Il cibo non è solo nutrimento, ma anche un veicolo di socializzazione e un modo per creare e mantenere relazioni.

Nel 2024, il 4,6% degli individui di 16 anni e più non può permettersi per ragioni economiche di mangiare insieme a parenti o amici almeno una volta al mese. Se escludiamo il periodo della pandemia da Covid19, negli ultimi 10 anni questo indicatore ha registrato un costante miglioramento, con una riduzione di più di 9 punti percentuali dal 2014, quando era pari al 13,7%.

L’indicatore risulta più elevato nel Mezzogiorno, dove la percentuale di chi non può permettersi di incontrare parenti o amici per mangiare insieme una volta al mese raggiunge il 9,5% (la distanza con il Nord-est è di 8 p.p.); tra chi possiede un basso titolo di studio è pari a 7,8% (la distanza con chi ha un titolo terziario raggiunge

i 6,7 p.p.), e tra gli stranieri è 9,6% contro il 4% degli italiani.

Meno marcate, seppur presenti, le differenze rispetto alla tipologia familiare: la percentuale per l’adulto monogenitore con figli minori raggiunge il 5,7%, mentre si riduce di 2 punti percentuali nel caso di individui in coppia senza figli (3,6%).

FIGURA 6. INDIVIDUI (16 ANNI O PIÙ) CHE NON POSSONO PERMETTERSI PER RAGIONI ECONOMICHE DI MANGIARE CON PARENTI O AMICI ALMENO UNA VOLTA AL MESE. Anno 2024, valori per 100 individui con le stesse caratteristiche

L’insicurezza alimentare specifica coinvolge il 5,6% degli under16

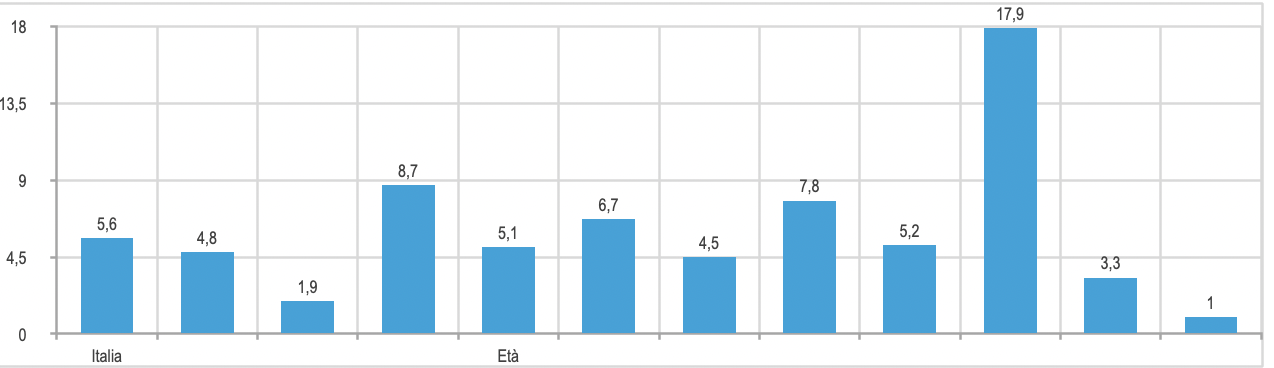

Nel 2024 quasi 432mila minori di 16 anni (il 5,6%) presentano almeno uno tra i tre segnali di insicurezza alimentare specifica considerati per questa fascia di età, come non potersi permettere: i) frutta fresca e verdura una volta al giorno; ii) carne o pesce, o un equivalente vegetariano, almeno una volta al giorno; iii) di invitare a volte gli amici per giocare e per fare merenda/spuntino/pranzo/cena.

Il fenomeno colpisce in maniera più significativa gli under16 che risiedono nel Mezzogiorno (8,7%), rispetto a quelli che risiedono nel Nord (4,8%) o nel Centro (1,9%). I minori che vivono con un solo genitore mostrano un rischio maggiore di insicurezza alimentare (7,8%) rispetto a quelli che vivono con entrambi i genitori (5,2%).

Non solo la tipologia familiare ma anche il livello di istruzione dei genitori gioca un ruolo fondamentale nel determinare l’insicurezza alimentare del minore: se il titolo di studio massimo conseguito dal genitore o dai genitori con cui il minore vive è la licenza media inferiore, la diffusione è quasi sei volte superiore (17,9%) a quella tra i minori i cui genitori hanno al massimo un diploma di scuola superiore (3,3%) e quasi 18 volte superiore a quella di chi ha i genitori con un titolo di studio terziario (1%). Inoltre, i minori di 16 anni in condizione di insicurezza alimentare rappresentano il 21,8% di coloro che vivono in famiglie che arrivano a fine mese con grandi difficoltà e il 13,3% dei minori che vivono in famiglie a rischio di povertà.

FIGURA 7. MINORI DI 16 ANNI IN CONDIZIONE DI INSICUREZZA ALIMENTARE. Anno 2024, valori per 100 bambini e ragazzi con le stesse caratteristiche

Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.

Articoli Recenti

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Luca Greco - Reg. Trib. di Milano n°40 del 14/05/2020 - © 2025 - Il Giornale d'Italia