08 Agosto 2023

Carlo Alberto di Savoia Carignano…una figura estremamente complessa come del resto lo sono molti protagonisti della storia, non sono sufficienti di certo poche righe a descriverne la personalità e l’azione riformatrice, l’opera come sovrano sia dal punto di vista politico che militare e perfino l’aspetto spirituale caratterizzato da una profondo misticismo. E’ sufficiente consultare una voce enciclopedica per rendersi conto di quanto sia articolata la sua figura. Nato a Torino nel 1798 morto in esilio in Portogallo ad Oporto nel 1849 , la stessa nazione che vide l’esilio dal 1946 dell’ultimo Re d’Italia Umberto II , Carlo Alberto fu sovrano del Regno di Sardegna dal 1831 al 1849. Attorno alla sua figura sono sorti ampi dibattiti in sede storiografica , un personaggio contraddittorio probabilmente in quanto inserito in uno scenario internazionale in continuo fermento e sul piano interno caratterizzato dalla veemente irruzione di nuove idee politiche e sociali caratterizzate in primis da un maggiore anelito di libertà. Non solo come re ma anche come uomo fu periodicamente in bilico tra un marcato conservatorismo volto a salvaguardare l’istituto monarchico e la plurisecolare dinastia sabauda ed al tempo stesso incline verso le nuove istanze. Giosuè Carducci lo definì “Italo Amleto” in considerazione di queste sue caratteristiche. Non casualmente a Roma la statua equestre opera dello scultore Raffaello Romanelli sita nei giardini pubblici dinnanzi la manica lunga del Quirinale lo ritrae con il capo reclinato in atteggiamento pensoso. Protagonista nel 1848 della Prima Guerra d’Indipendenza Italiana contro le forze asburgiche dimostrò audacia in battaglia, nel combattimento di Pastrengo il 30 aprile del ‘48 il re si espose a pericoli tali da scatenare la reazione degli squadroni di carabinieri a cavallo addetti alla sua scorta che caricarono con slancio il nemico , ancora oggi il fatto d’arme viene rievocato nel celebre carosello del Reggimento Carabinieri a Cavallo in cui i militari si gettano nella carica al grido di “Pastrengo!”. Dopo la sconfitta il 23 marzo del 1849 sul campo di Novara ,ove il sovrano combattè coraggiosamente in prima persona, Carlo Alberto abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele II che diverrà in seguito alle vicende risorgimentali il Primo Re d’Italia preservando lo Statuto “ottriato” dal padre. Diverse le innovazioni introdotte nel periodo albertino anche sotto il profilo giuridico e militare come ad esempio il nuovo codice penale promulgato nel 1839 dove il sovrano caldeggiò la mitigazione della pena capitale e nel 1842 il nuovo codice di commercio così l’Istituzione nel 1836 del Corpo dei Bersaglieri su proposta del Capitano del Reggimento “Guardie” ossia gli odierni Granatieri di Sardegna, Alessandro Ferrero della Marmora.

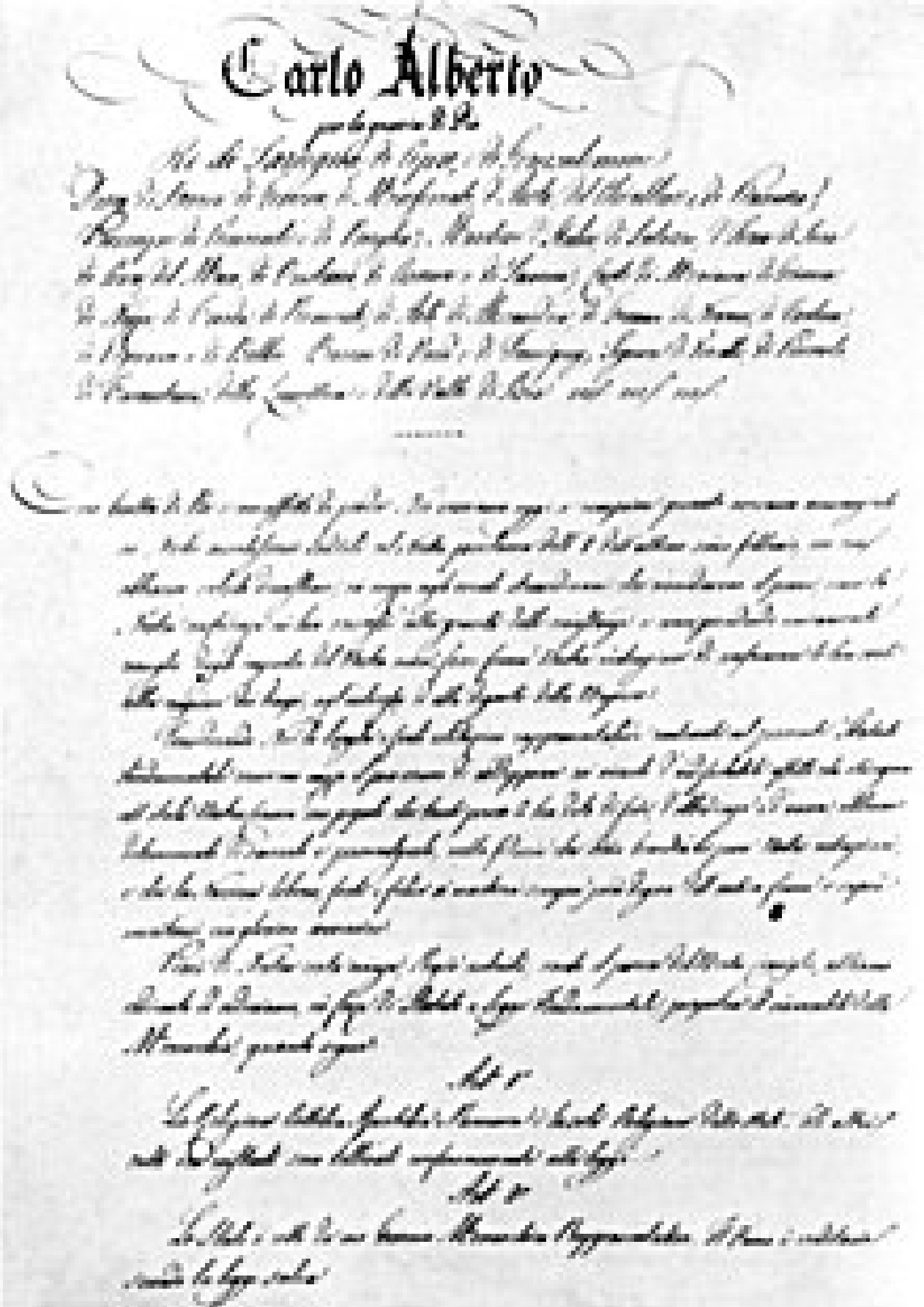

Lo Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848, è composto di 84 articoli. Il preambolo può essere significativo: la “lealtà” di re vede Carlo Alberto procedere sulla strada del costituzionalismo anche dopo la caduta della monarchia in Francia (24 febbraio 1848) e quindi dopo le incognite che si riaprono da questo versante: ciò avviene con la “confidenza” del Re per la maturità del suo popolo e con la “fiducia” che esso saprà apprezzare l’impegno posto dal Re nell’autolimitazione dei suoi poteri e se ne mostrerà degno. In quest’ottica paternalistica, pertanto, il Re di propria “scienza, Regia autorità” (secondo la formula di stile con cui erano promulgate le leggi) “ordina” quale “Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia” la nuova carta costituzionale, composta di un’ottantina di articoli. Lo Statuto naturalmente è una costituzione concessa (“octroyée”), che il Re si impegna a conservare (“perpetua e irrevocabile”), considerandosi l’unico in grado di provvedere in proposito: in questo contesto, un meccanismo di revisione costituzionale né è previsto né è prevedibile. L’interpretazione dottrinaria verrà sostenendo, poi, che si tratta di costituzione flessibile, introdotta con legge ordinaria e quindi modificabile con semplice legge ordinaria, ma Carlo Alberto non pensava certo a modifiche di tal genere, perché le uniche ipotizzabili gli sembravano quelle di provenienza regia. Nel complesso la forma esterna dello Statuto resterà la stessa nel corso degli anni, anche se subirà modificazioni in concreto, la prima delle quali sarà quella dell’art. 77 circa la bandiera. Le innovazioni faranno capo alla ‘flessibilità’ dello Statuto sul piano formale, alla ‘elasticità’ su quello sostanziale. Un opportuno confronto analitico fra i punti delle “basi” proclamati l’8febbraio e il testo del 4 marzo ne indica il pieno rispetto, in parecchi casi addirittura alla lettera. Il testo, peraltro, è spesso generico o lacunoso: se a tutta prima ciò può sembrare un difetto, col tempo si è rivelato un vantaggio, perché ne ha permesso un adeguamento - tramite l’interpretazione e la prassi - a mutate situazioni o esigenze e ne ha favorito la conservazione per quasi un secolo. E la cosiddetta ‘elasticità’ dello Statuto. Manca una “dichiarazione dei diritti”, giustificabile con le caratteristiche di costituzione “octroyée”: il sovrano assoluto si autolimita, ma non per l’esistenza di “diritti innati”. I “diritti” sono affiancati ai doveri e sono sbrigativamente trattati in nove articoli (24-32), dopo che tutta la prima parte dello Statuto è stata destinata ai poteri del Re (artt. 1-23). La religiosità di Carlo Alberto ed il significato di continuazione con il regime precedente portano all’impegnativa affermazione dell’art. 1, che farà discutere alcuni anni dopo circa la ‘laicità’ dello Stato essendo la religione di stato quella cattolica. Dall’art. 2 in poi è la persona del Re ad essere al centro della disciplina statutaria: nella nuova costituzione è pur sempre a lui che si deve guardare…(la visione carloalbertina sarà ridimensionata in seguito, almeno a partire dal 1852, ma concentra significativamente la sua attenzione prima di tutto sul “Re”). Se “lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo”, nello stesso art. 2 si sposta subito l’attenzione dal “governo” (in mano peraltro al Re) alla successione al trono. Lo stesso art. 3, che parla del potere legislativo, fa rientrare in questo pure il Re, al quale sono poi specificamente e ponderosamente dedicati gli artt. 4-5. La monarchia è costituzionale, ma il Re esercita il potere esecutivo attraverso i “suoi ministri”, che “nomina e revoca” (art. 65); interviene nel campo del legislativo con la convocazione e lo scioglimento delle Camere (art. 9) e soprattutto col potere di sanzione delle leggi (art. 7) e poi con la loro promulgazione; il Re nomina infine i magistrati ed ha potere di grazia (art. 8), mentre la giustizia è amministrata in suo nome (artt. 68-69). Il Re entra pertanto a fondo nell’esercizio di ciascuno dei tre poteri dello Stato: si autolimita, ma non è certo annullato nella sua posizione preminente. Lo “Statuto fondamentale” della monarchia sabauda non risulta formalmente sovraordinato alle altre leggi, e la dottrina potrà quindi sostenere (con successo) che non si trova in posizione gerarchica superiore ad esse, quanto alle fonti del diritto. Senza dubbio, però, sul piano politico può avere un rilievo maggiore di un’altra qualunque legge; non solo, ma - proprio dal punto di vista politico - alcune altre leggi (come quella elettorale o quelle sui rapporti Stato-Chiesa) saranno spesso considerate di rilevanza costituzionale. Tale interpretazione, peraltro, nel corso del tempo susciterà oscillazioni derivanti anche dalle diverse situazioni politiche contingenti. Nel preambolo Carlo Alberto, in armonia con l’ambiente ‘risorgimentale’ ormai esistente, parla di “itala Nostra Corona” e lascia quindi intendere implicitamente che la “Nazione” a cui si riferisce poco dopo è quella “italiana”, così chiarendo un punto, su cui era stato oscuro nelle “basi” (“Nazione sabauda” con riferimento alla tradizione secolare della dinastia, oppure “Nazione italiana” come indicavano gli anni più recenti?). Comunque, secondo lo Statuto, la sovranità non appartiene certo alla “Nazione”, ma al Re, che da “sovrano” (cioè re assoluto), si trasforma in principe costituzionale (cioè limitato) per sua autoriduzione. Solo con la legge del 21 aprile 1861 (significativamente, appena istituito il Regno d’Italia) si parlerà di re “per volontà della Nazione” oltre che “per grazia di Dio”. La ‘Nazione’ entra così progressivamente a condizionare la sovranità, ma il testo statutario non parla mai di sovranità della Nazione, come invece diceva espressamente la costituzione francese del 1791 e come implicitamente riconosceva quella su cui aveva giurato nel 1830 Luigi Filippo d’Orléans. Un qualche significato, almeno implicito, ha però per lo Statuto sul piano costituzionale la presenza delle due Camere, per una delle quali espressamente si dice che “i Deputati rappresentano la Nazione in generale” (art.41): l’art. 82, infatti, fa presente che “il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere”. La sovranità resta formalmente in capo al Re, ma le sue autolimitazioni costituzionali hanno un valore definitivo o “compiuto” solo quando le Camere siano in attività: il “Governo monarchico rappresentativo” previsto dall’art. 2 trova la sua completa realizzazione solo con il funzionamento in concreto delle due Camere, cosa che si realizzerà con rapidità, con l’8 maggio 1848. Il testo statutario, comunque, non è chiaro circa il rapporto fra il Re, il “suo” Governo e le Camere, con riferimento cioè a quella che in dottrina si considera una monarchia “costituzionale pura” oppure “parlamentare”, a seconda che il Governo debba godere della sola fiducia del Re, oppure anche di quella del Parlamento. Lo stesso ondeggiamento delle vicende del primo periodo costituzionale non favorisce una risposta unitaria ma richiede anche l’esame della storia politica subalpina.

Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.

Articoli Recenti

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Luca Greco - Reg. Trib. di Milano n°40 del 14/05/2020 - © 2025 - Il Giornale d'Italia