08 Maggio 2025

C’era una volta, sì. Ma non è una fiaba. È la storia durissima e scintillante di una donna che impugnò pennello e rossetto come armi di battaglia. Una donna che, tra il crollo degli imperi e la nascita dei totalitarismi, fece dell’estetica una forma di insubordinazione. Tamara de Lempicka non dipinse solo donne, né solo se stessa. Dipinse la libertà. La forgiò, come si forgia un’icona nel metallo freddo e lucido dell’Art Déco.

Nata Maria Górska nel 1898 in una Varsavia sotto l’Impero russo, crebbe nel privilegio di un’aristocrazia colta e fragile. Ma nel 1917, la Rivoluzione bolscevica la scaraventò fuori dal mondo dorato, catapultandola – letteralmente – sulla scena parigina. Parigi: la capitale ferita ma ancora luminosa, piena di jazz, morfina, dadaismo e corpi che cercavano nuovi modi di esistere. Lì, la borghesia e le avanguardie danzavano insieme un valzer ambiguo, e fu proprio in quell’ambiguità che Tamara trovò il suo posto.

All’Académie Ranson e poi con André Lhote – cubista raffinato e teorico dell’ordine – affinò una grammatica fatta di curve neoclassiche, linee nette e colori brillanti, plastici, quasi metallici. Era l’unica, all’epoca, che osasse coniugare Ingres e le réclame automobilistiche. Concepiva il corpo umano come macchina e tempio insieme. E la sensualità, nel suo pennello, era sempre una questione di potere.

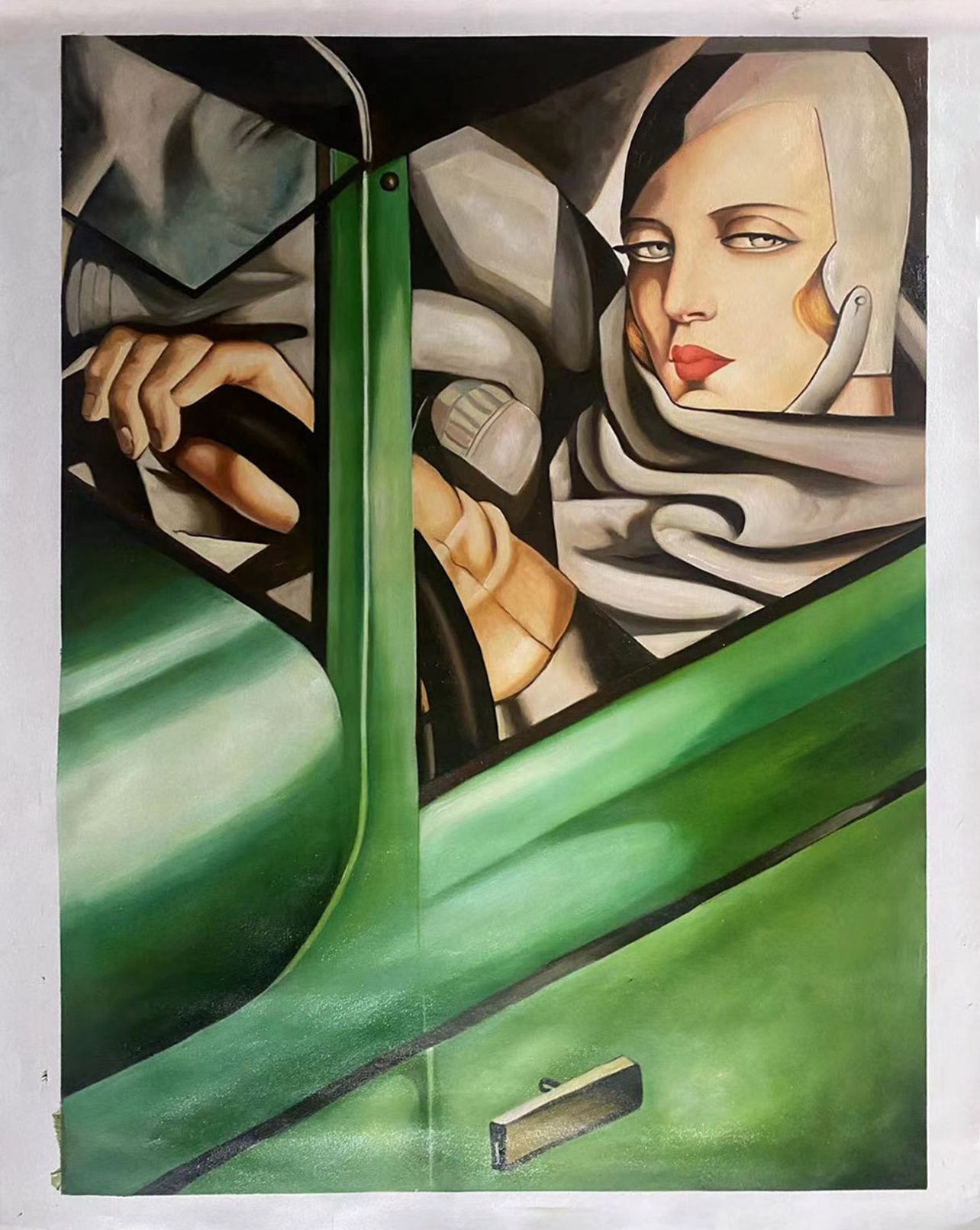

Nel 1929, quando la rivista berlinese Die Dame le chiese un autoritratto per illustrare l’idea di “donna moderna”, Tamara rispose con un pugno nello stomaco visivo: Autoritratto sulla Bugatti verde. Nessuna mano maschile al volante, nessuna compiacenza nello sguardo. Una donna sola, in movimento, decisa, elegante, fredda. Niente mascara colato, niente languori: qui si celebrava una bellezza meccanica, strategica, calcolata.

«La bellezza salverà il mondo», scrive Dostoevskij. Ma Tamara sembra rispondergli da sotto il casco: la bellezza può anche cambiare il mondo, se ha abbastanza grinta da sfidarlo. E non è retorica. Quell’immagine, replicata in riviste, manifesti, salotti e cinema, plasmò una nuova iconografia della donna emancipata. E lo fece senza slogan. Solo con l’estetica.

Nel 1927, Tamara dipinge La Bella Rafaela, ritraendo una giovane donna raccolta per strada e resa dea. Il corpo nudo, sfrontato e perfettamente composto, è più scultura che carne. Nulla è lasciato al caso: le ombre scolpiscono potere, non fragilità. Rafaela non è lì per piacere. È lì per affermarsi. Come scrisse Simone Weil, «la bellezza obbliga al silenzio» – e in quel silenzio, Rafaela ci guarda con l’arroganza di chi non ha nulla da chiedere.

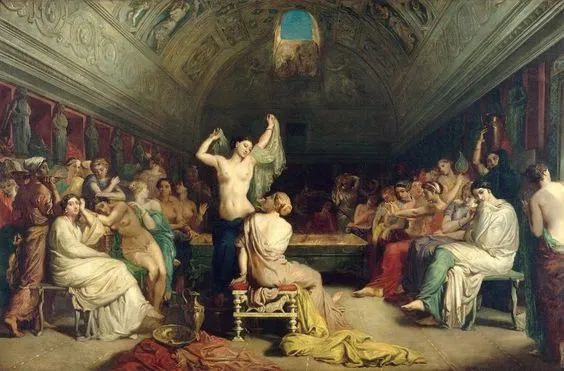

Nel 1938, ormai trasferitasi negli Stati Uniti per sfuggire alla guerra, Lempicka rielabora Il bagno turco, già reso celebre da Ingres. Ma qui non c’è nessuna lascivia orientalista: c’è uno spazio chiuso, morbido, denso di corpi che condividono la loro nudità come una comunità segreta. In un’epoca in cui la sessualità femminile era ancora rigidamente regolata, Tamara ne faceva estetica – non ideologia. Non era propaganda: era forma. E questo la rendeva più pericolosa.

Ciò che oggi, in pieno 2025, colpisce e commuove dell’opera di Lempicka non è la superficie scintillante, ma ciò che nasconde. Tamara dipingeva in un’Europa che urlava ordine, rigore, retorica eroica. I poteri dominanti dell’epoca esaltavano l’ordine e il corpo maschile come simbolo di vigore. Tamara invece dipingeva donne eleganti, isolate, pensanti, spesso ribelli, spesso aristocratiche. Era una provocazione sottile, ma destabilizzante: la donna non era più musa, era soggetto.

Oggi, mentre l’Italia scivola al 49° posto nella classifica mondiale della libertà di stampa (Reporters Without Borders, 2024), mentre l’autonomia d’espressione si vede sempre più ostacolata da derive censorie e conformismi culturali, l’opera di Lempicka torna a essere un monito. La bellezza non è evasione. È critica. È affermazione. È urgenza.

Lo aveva capito bene Gabriele D’Annunzio, che tentò di sedurla per farsi ritrarre, ma che lei respinse con quell’eleganza tagliente tipica delle donne che non devono nulla a nessuno.

Tamara morì nel 1980, in Messico, e volle che le sue ceneri fossero disperse nel cratere del Popocatépetl. Un gesto estremo e scenografico, in perfetto stile Lempicka: trasformare la morte in geografia, il corpo in paesaggio, l’estetica in fuoco. Un’eredità che oggi ritroviamo nei musei, nei manifesti, nei filtri Instagram, nei videoclip patinati di Lana Del Rey e Dua Lipa, ma che raramente viene compresa nella sua profondità.

Non si trattava di stile. Si trattava di afferrare la vita e renderla forma. Di usare il corpo non come prigione ma come linguaggio. Di dipingere la libertà quando ancora non aveva un nome.

E oggi che di nomi ne abbiamo troppi, ma di libertà sempre meno, Tamara ci parla più forte che mai.

Di Arianna T. Greco

Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.

Articoli Recenti

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Luca Greco - Reg. Trib. di Milano n°40 del 14/05/2020 - © 2025 - Il Giornale d'Italia