29 Ottobre 2023

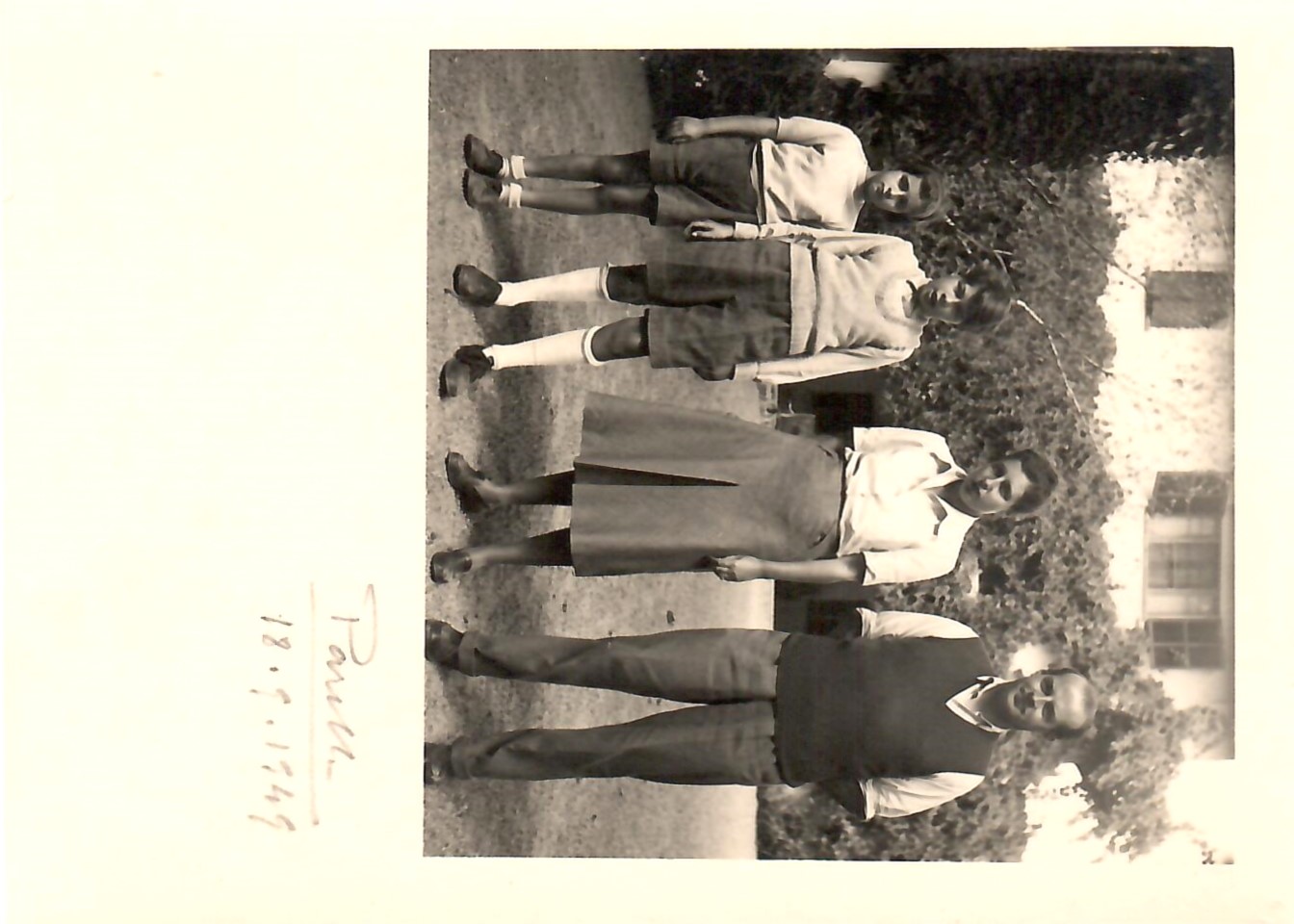

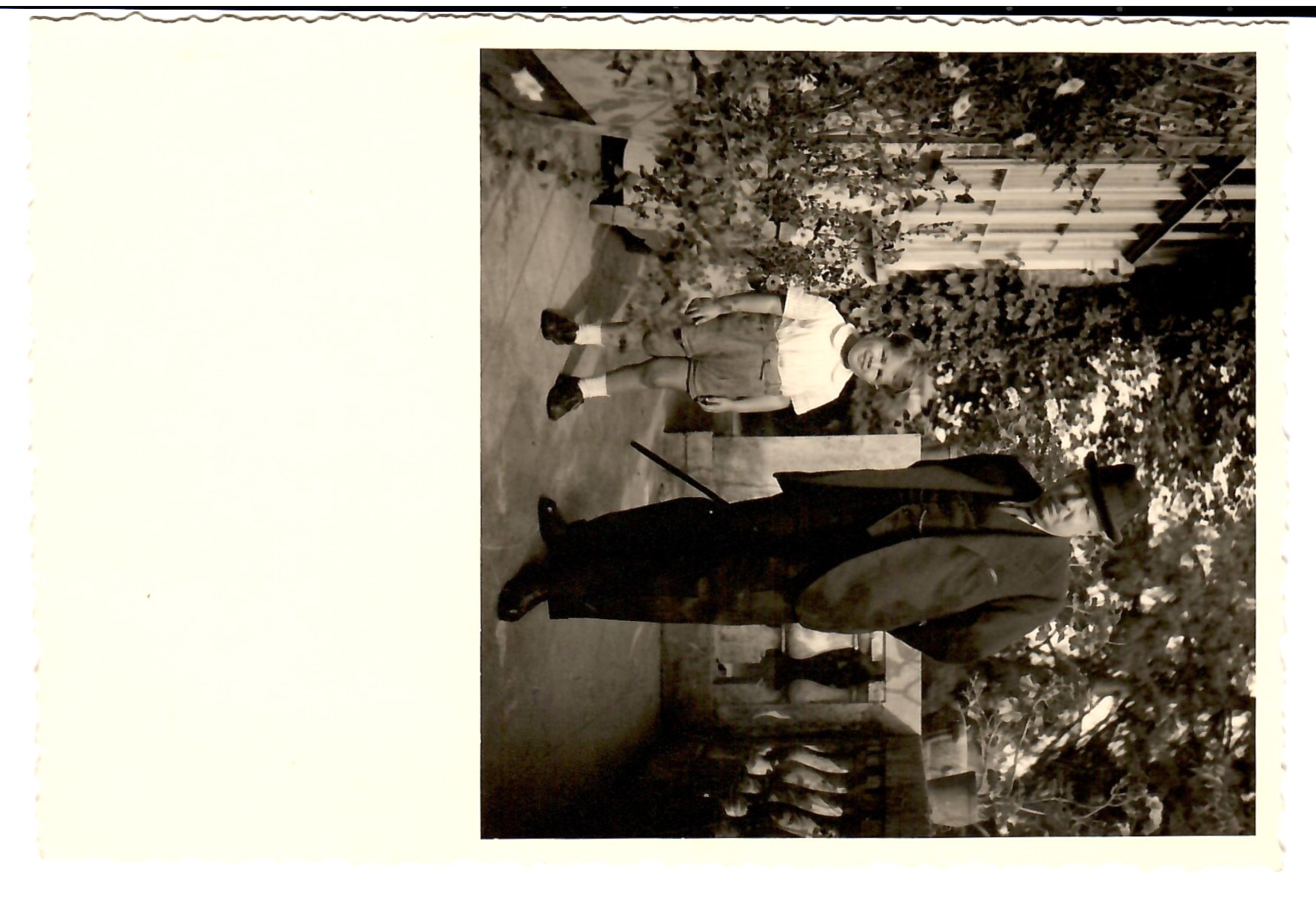

Pollone, 1938. Piero Craveri in braccio a suo nonno Benedetto Croce - Fonte: Archivio della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce

Intervista in esclusiva al Professore Piero Craveri per Il Giornale d'Italia

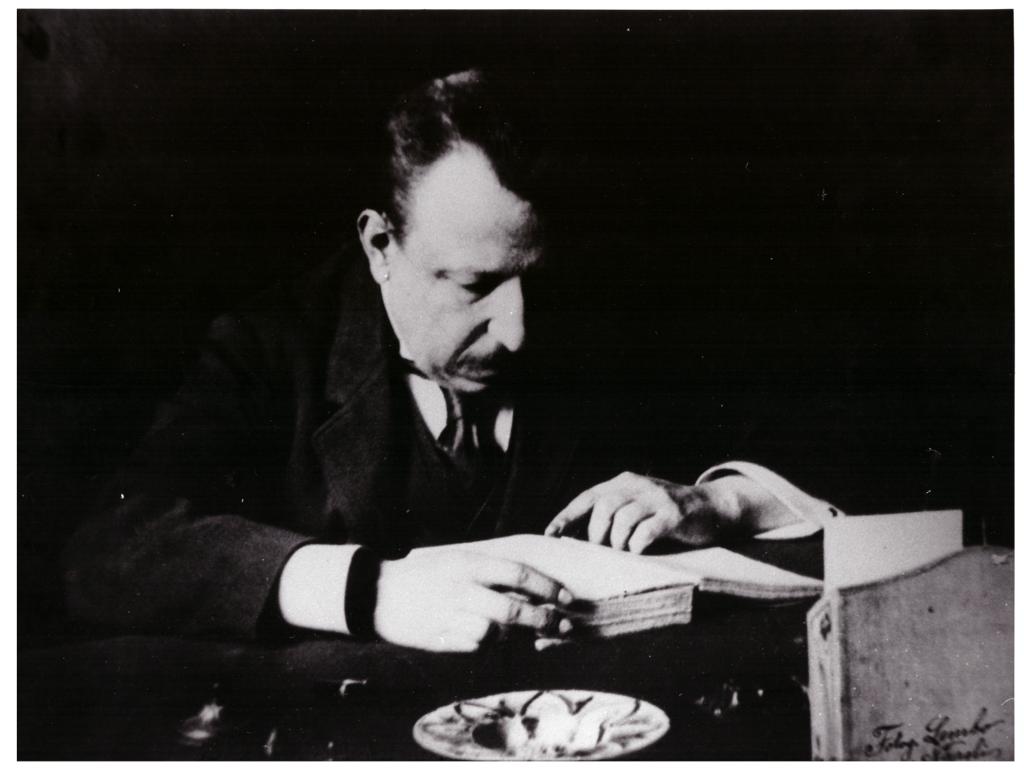

Il 20 settembre u.s., si è svolta l’interessante e preziosa intervista telefonica con il professor Piero Craveri, nipote diretto del filosofo, storico, politico, critico letterario e scrittore italiano, nonché principale ideologo del liberalismo novecentesco del nostro paese ed esponente del neoidealismo, Benedetto Croce, il quale fu fra le prime penne de Il Giornale d’Italia, un quotidiano liberale, ieri come oggi.

Una delle figlie del noto personaggio dello scorso secolo si chiamava Elena Croce, sposata con lo storico, politico ed antifascista Raimondo Craveri e madre di Piero e Benedetta Craveri, critica letteraria e scrittrice, come la mamma, che fu una traduttrice, scrittrice e ambientalista italiana. Notevole, in particolare, fu il contributo ai temi ambientali della precorritrice Elena, anche autrice di diversi saggi; significativa fu, poi, la sua capacità di intuire la potenza e il valore di un’opera d’arte come “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa, come si racconterà più avanti nell’intervista.

Il Giornale d'Italia, oggi con i suoi 122 anni

Gentilissimo Professor Craveri, sono felice di parlare con lei, anche perché, dall’anno scorso, collaboro con Il Giornale d’Italia, per il quale suo nonno Benedetto Croce scriveva e del quale oggi è editore il Dr. Luca Greco. Il quotidiano fu fondato il 16 novembre 1901 e ha festeggiato i suoi 120 anni a Palazzo Visconti a Milano nel 2021, stesso mese (Il Giornale d'Italia festeggia i suoi 120 anni di storia).

Sì. Mio nonno ha sempre privilegiato il Giornale d’Italia, fin dalla sua fondazione nel 1901, con la direzione di Bergamini, pure se in certe occasioni scriveva anche su altre testate.

Il fascismo: il governo Mussolini, l'assassinio di Matteotti e la posizione di Croce

Incominciamo dall’atteggiamento di Croce verso il fascismo.

E’ maturato tra il 1920 e il 1924. Croce fu ministro della Pubblica Istruzione nell’ultimo governo di Giovanni Giolitti, il quale fece sciogliere le Camere, andando alle elezioni con un Blocco nazionale che comprendeva anche i fascisti. Questo fu l’errore basilare di una parte del mondo liberale, l’idea che il fascismo potesse essere uno strumento transeunte per ristabilire un clima d’ordine nel paese, che Croce condivise, non avendo nel contempo alcuna simpatia per esso. Aveva seguito i lavori del Congresso fascista nel 1921 a Napoli e non aveva provato alcuna sintonia. Non essendoci più una maggioranza parlamentare liberal democratica, mio nonno prese atto che il governo di coalizione presieduto da Mussolini era l’unico equilibrio politico che si era allora potuto realizzare. Con la crisi che seguì l’assassinio di Matteotti, nel giugno 1924 votò in Senato per la stabilità di governo, non ritenendo ci fossero, come in effetti era, altre alternative di governo possibili. Rifiutò tuttavia di tornare alla Pubblica Istruzione nel secondo governo Mussolini, come può vedersi dal suo Soliloquio, recentemente pubblicato dall’Adelphi (Soliloquio e altre pagine autobiografiche di Benedetto Croce). Le vicende dell’opposizione parlamentare con l’Aventino e, infine, il discorso del gennaio 1925 di Mussolini lo trovarono già decisamente all’opposizione, avendo tra l’altro scritto il Manifesto degli intellettuali antifascisti contro il Manifesto degli intellettuali fascisti patrocinato (oltre che redatto) da Giovanni Gentile. Con pochi altri senatori, in particolare con Luigi Albertini e Francesco Ruffini, animò l’opposizione in Senato alle leggi fascistissime, che gettarono le basi totalitarie del regime. Nel 1929, pronunziò il discorso contrario al Concordato con la Santa Sede. Fu anche, in seguito, costante oppositore del regime fascista. Avendo modificato il fascismo il regolamento del Senato, sostanzialmente impedendo ogni opposizione interna, mio nonno fu privato di questo strumento politico-istituzionale e l’opposizione al fascismo di Benetto Croce rimase un riferimento ideale ed intellettuale, che ebbe rilevanza anche all’estero (si vedano, in proposito, i due discorsi che Croce tenne all’Università di Oxford, negli anni 30, da poco ripubblicati dall’Enciclopedia Treccani) e che fu la ragione per cui il fascismo non perseguitò la persona di Croce; infatti, se si escludono l’invasione squadristica della casa di Croce nel 1924 ed il controllo della sua corrispondenza lungo tutti gli anni del regime, i fascisti volevano evitare reazioni nell’opinione pubblica europea.

La cultura liberale di Croce-filosofo e il suo incontro/scontro con Hegel

Professore, passiamo da Croce politico a Croce filosofo con la prossima domanda. Considerando il periodo nel quale Croce visse, lei quanto ritiene che il filosofo sia stato un Capo Scuola di pensiero autonomo e quanto figlio/padre dei due pensieri, contrastanti al loro stesso interno, ossia l’idealista-positivistico ottocentesco e il liberale-naturalista novecentesco?

Professore, passiamo da Croce politico a Croce filosofo con la prossima domanda. Considerando il periodo nel quale Croce visse, lei quanto ritiene che il filosofo sia stato un Capo Scuola di pensiero autonomo e quanto figlio/padre dei due pensieri, contrastanti al loro stesso interno, ossia l’idealista-positivistico ottocentesco e il liberale-naturalista novecentesco?

Il sistema filosofico di Croce si è formato agli inizi del Novecento. L’Estetica risale al 1902, poi seguiranno la filosofia della Logica e quella della Pratica e si comporranno nei primi quattro volumi della filosofia dello Spirito, cui, nel 1918, Croce aggiungerà teoria e storia della storiografia. Ora, l’autonomia del pensiero di mio nonno non mi pare sia messa in discussione da nessuno. Le contraddizioni cui fa cenno la domanda mi sembra si riferiscano alla polemica insorta fra le varie posizioni filosofiche del secolo scorso. Certamente, quella più presa di mira da Croce è stata la posizione positivistica, in assoluta coerenza con la sua impostazione idealistica e con l’elemento dialettico di derivazione hegeliana, intrinsecamente mutato. Nel secondo dopoguerra, l’opposizione, con una forte valenza politica, è stata quella di Togliatti e del partito comunista, volta a cancellare il primato di una cultura liberale. Poi c’è il libero dibattito filosofico aperto ad altre impostazioni filosofiche, in cui la filosofia di Croce rimane un riferimento che non può storicamente essere eluso.

L’ Estetica secondo Benedetto Croce, così ho letto, "è la scienza dell’espressione e della linguistica generale". Tesi fondamentale dell'Estetica crociana è l'autonomia dell'arte: l'arte non è subordinata al piacere o all'utile né al vero o al bene, perciò l'Estetica non è né utilitaristica né concettuale né moralistica.

Mi pare un’ottima sintesi.

A proposito di Hegel, secondo il filosofo e poeta tedesco "la storia è storia di libertà". Croce fece propria questa affermazione, specificando che la libertà andava vista nel suo nascere, nel suo crescere e nel raggiungimento di uno stadio finale di maturità. Inoltre, precisò che non si voleva “assegnare alla storia il tema del formarsi di una libertà che prima non era e che un giorno sarà, ma affermare la libertà come l'eterna formatrice della storia, soggetto stesso di ogni storia”. Ecco, oggi il tema della libertà, “che è l'unica che faccia battere il cuore dell'uomo, nella sua qualità di uomo”, è ancora l’ideale massimo nella storia, ancora esiste? Croce diceva che non esisterebbe nemmeno la vita, se non esistesse la libertà. Dunque, Croce con e contro Hegel?

Quello di Croce non è tanto un pensiero pro o contro Hegel, quanto un superamento della sua filosofia della storia che vedeva la sua fase finale nella realizzantesi egemonia culturale tedesca del suo tempo, mentre il sistema di Croce resta aperto nella distinzione delle sue categorie fondamentali. La domanda fa riferimento anche alle libertà civili e politiche costituzionali, ma Croce, che era solidale con questo principio politico costituzionale, elabora un concetto teoretico della libertà, ossia come principio etico fondamentale sul quale si basa la vita dell’uomo, che può dirsi uomo proprio in quanto depositario di tale principio.

Liberalismo e Liberismo, la discussione fra Croce e Einaudi

A proposito di libertà, Croce aveva contrapposto il liberalismo al liberismo, dunque la domanda un po' provocatoria è: può esistere il liberalismo senza la libertà economica? Oggi, nel parlamento europeo, le grandi famiglie politiche sono liberali, socialdemocratici e conservatori.

Guardi, torniamo all’idea teoretica della libertà che aveva Croce. L’uomo è libero anche in un regime che toglie libertà. Infatti, poi si manifestano reazioni contro il regime, prese di posizioni intellettuali e così via. Si pensi alla storia russa durante l’Unione Sovietica, quando si è creata quella grande letteratura riaffermante il principio di libertà.

A proposito di liberismo e liberalismo, ci fu una famosa discussione fra Benedetto Croce e Luigi Einaudi; Croce intendeva per liberalismo il principio di libertà teoretica, ma naturalmente non escludeva la libertà economica, perché, senza la libertà di mercato, è difficile che si impianti, da un punto di vista storico, pratico e politico, un regime di libertà.

Un cenno ai tempi in corso e alla globalizzazione

Mi sovviene, a proposito di regime e libertà, come, in tempi recenti, con riferimento ai Lockdown per Covid, molti abbiano lamentato una mancanza di libertà accennando a un regime dittatoriale, a mio parere estremizzando la situazione. Ma proseguiamo con questo prezioso ripercorrere la storia e il pensiero di un enorme filosofo, storico, politico, critico letterario e scrittore italiano.

Croce considerava la vita come realtà in movimento, in divenire nella storia, e riteneva che venisse ridotta a puro biologismo solo in estreme situazioni di potere assoluto. Con questa premessa, quale sarebbe l’atteggiamento di pensiero che Croce potrebbe avere oggi nei confronti della marciante globalizzazione?

Mah, è morto nel 1952 e allora la globalizzazione non c’era ancora. Il mondo era diviso rigidamente in due parti e cominciavano ad affacciarsi dei problemi che poi hanno portato alla caduta dell’Unione Sovietica e all’affermazione del principio di globalizzazione. L’espressione che Croce usava non era quella di “globale”, che oggi fa riferimento al solo mercato, ma di “universale”, che il pensiero umano sempre trova opposto al “particolare”, determinando il più elementare dei principi dialettici.

Croce-uomo, padre e nonno

Senta professore, mi racconta qualche aneddoto di suo nonno? Com’era Benedetto-uomo e parente stretto? Insomma, com’era in casa?

Senta professore, mi racconta qualche aneddoto di suo nonno? Com’era Benedetto-uomo e parente stretto? Insomma, com’era in casa?

Temo di non darle grande soddisfazione, nel senso che il nonno io lo vedevo quando andavo a Napoli, nelle vacanze di Natale, e d’estate, quando ci incontravano nella sua villa a Pollone in Piemonte. Era affettuoso, ma io ero molto piccolo, sui 5 o 6 anni. Non ricordo nessun episodio. Ecco, forse uno. Una volta stavo facendo i compiti e gli si diede da leggere un suo tema; lui mi fece apprezzamenti, però poi anche dei paragoni con quello che scriveva mia madre – Croce seguiva moltissimo le figlie nella loro formazione – e allora quasi mi disse che il livello di mia madre era superiore al mio, ricordando i suoi temi e le storie che raccontava. Certo, lo fece con grande garbo.

Grazie! Lo ritengo un ricordo interessante.

Elena Croce, la precorritrice figlia di Benedetto e madre di Piero, e "Il Gattopardo"

-1698583611080.jpg) A proposito di sua madre, ho letto che fu grazie a lei che la celebre opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”, venne pubblicata, arrivando fino a noi.

A proposito di sua madre, ho letto che fu grazie a lei che la celebre opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”, venne pubblicata, arrivando fino a noi.

Vittorini per Mondadori e poi la casa editrice Einaudi non lo accettarono, al contrario di mia madre che, avendo ricevuto da un amico palermitano il manoscritto e avendolo molto apprezzato, lo passò a Giorgio Bassani, al quale piacque moltissimo. Bassani, che aveva una collana di letteratura presso Feltrinelli, lo pubblicò con il successo che conosciamo. Diciamo quindi che mia madre ne fu il tramite consapevole.

Fu anche molto avanti su tanti temi, in particolare sull’ambiente.

Elena Croce si dedicò intensamente alla difesa del paesaggio e dei beni artistici, partecipando alla fondazione di Italia Nostra e dandone un’illustrazione nel suo “La lunga battaglia per l’ambiente”. Critica letteraria, incominciò come germanista, con numerosi lavori, e fu animatrice di riviste, come “Aretusa”, che fu la prima rivista letteraria del dopoguerra, e in seguito “Lo Spettatore Italiano”, dove scrissero numerosi critici, allora alle prime armi, come Citati, Cases, Zolla e altri. Inoltre, sua la biografia di Francesco De Sanctis e altre opere critiche come “Il congedo dal romanzo” e “Periplo italiano”. Tra i suoi scritti letterari, i più noti sono, incominciando da “Infanzia dorata” e “Ricordi familiari”, “Due città”, “La patria napoletana” e “Lo snobismo liberale”. La sua casa fu, per oltre un ventennio, un centro di ritrovo internazionale con personalità che andavano da Borges ad Adorno a Maria Zambrano a numerosi altri.

CONCLUSIONE

La ringrazio infinitamente Professor Craveri per il suo tempo e il suo impegno e per aver condiviso con Il Giornale d’Italia, caro a suo nonno, il pensiero e il valore di un grande italiano, di cui ancora si parla; grazie anche per averci raccontato di una mamma che fu molto di più e che, ancora adesso, costituisce un esempio di persona e donna di alto profilo, non solo intellettuale.

Nella speranza che capiterà di incontrarmi con il Professor Piero Craveri e sua sorella Benedetta, prima persona della famiglia con la quale ho avuto il vero piacere di interfacciarmi, grazie al prezioso supporto del Sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, e del Professore Dino Cofrancesco, la felicità è che telefono e email ci abbiano permesso di realizzare questa interessantissima intervista, la cui anima è forse quella “religione della libertà” tanto cara a Croce.

Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.

Articoli Recenti

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Luca Greco - Reg. Trib. di Milano n°40 del 14/05/2020 - © 2024 - Il Giornale d'Italia